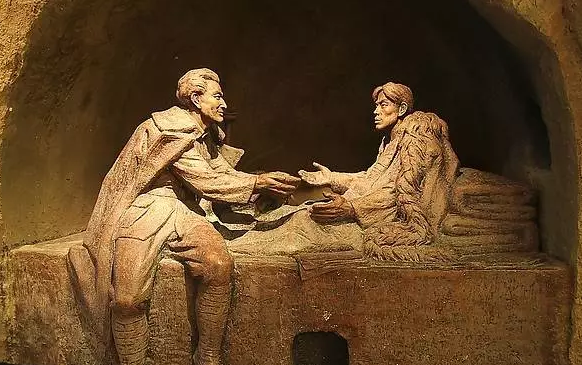

刘志丹和谢子长雕塑

1 视死如归的“谢青天”

在谢子长烈士陵园里的两块石碑上,雕刻着中共中央西北局送给这位优秀共产党员、无产阶级革命家的挽联:“一生为人民创造红地,百姓到如今叫你青天。”

讲解员告诉记者,谢子长是中国工农红军的高级将领和杰出的军事指挥员,西北红军和西北革命根据地的主要创建者和领导者之一。当年他为民除害,除暴安良,惩治恶霸地痞,伸张正义公道,老百姓非常拥戴这位陕北革命的领头人,并亲切称他为“谢青天”。

1934年8月任陕北红军游击队总指挥部总指挥的谢子长进行陕北、陕甘边苏区第三次反“围剿”,连续取得清涧河口、横山董家寺、安定县城等战斗的胜利。在河口战斗中,他不顾个人安危,在前线指挥作战,不幸胸部中弹,身负重伤的谢子长忍住剧痛,坚持指挥,直到战斗完全胜利。由于部队条件非常艰苦,连消炎的咸盐都买不上,战士们只能用南瓜瓤子敷在谢子长的伤口,他的伤情不断恶化。

除夕那天,转移到安定县灯盏湾村养伤的谢子长身体虚弱得已经不能动弹。他把正在院子放鞭炮的儿子谢绍明喊来,说自己有几个月没打仗了,想闻闻火药味。随即掰开几个鞭炮,将火药倒在石砌的炕栏上,先在火药中埋个纸捻子,再让儿子用燃着的香头把纸捻子点着,火药滋啦啦地燃起了火花,并散发出浓烈的硝烟味。谢子长一个人若有所思地喃喃自语:这火药味真好闻。看到儿子吓得直往后躲,谢子长笑着说:连这点火药都怕,以后还怎么掂枪打白军!在他的鼓舞之下,谢绍明少年时期就是战场上的一名勇敢战士。

1935年2月5日,谢子长被选为中共西北革命军事委员会主席。由于医疗条件有限,缺乏休养与有效的治疗,他的枪伤不断恶化,起初还能骑在马上指挥战斗,后来就只能坐在担架上工作。

尽管谢子长受伤的消息是严格保密的,但世上没有不透风的墙,嗅到气息的敌人经常突袭、搜捕。最惊险的一次战斗中,为了让战友们安全撤退,他甚至下了死命令,要战士给自己一枪,也决不让敌人生擒自己做俘虏。

2 就这样死了,我对不起老百姓

1935年2月21日漫天飞雪,傍晚时分,年仅38岁的谢子长预感到自己将要离开人世,他流着泪给一直伺候他的爱人史秀云和堂嫂白盛英及其他的护理人员说:我不行了,老百姓怕我死,只可惜我就这样死了,我给他们做得太少了,我对不起他们呀!

谢子长带着深深的遗憾黯然辞世后,西北工委和西北军委鉴于他在西北的重大影响,为稳定军心和民心,并避免敌人乘机进攻,严密封锁了这一消息,并于当天夜里就将谢子长秘密安葬,同时规定家属和战友一概不得披麻戴孝。当晚,雪下了一夜,山梁银装素裹,当地老百姓惊讶地说道,“这是传说中的百草吊孝呀。”

为了纪念谢子长,1935年中共西北工作委员会决定将谢子长的家乡安定县改为子长县。毛泽东主席虽未与谢子长谋面,却三次为他题词,称其“民族英雄”,并亲手书写传略碑文。毛泽东主席这一生只为两个人书写过碑文,一位是他的母亲,另一位就是谢子长。

谢子长家族是一个模范的革命家庭,谢子长父亲谢彪鹏一直出钱出物支持儿孙们参加革命活动。谢子长二哥谢占元被国民党逮捕后在安定监狱关押两年之久,最终不堪敌人的严刑拷打和百般摧残,于1934年9月死于狱中。

1934年在谢子长哥哥入狱期间,他的二嫂说:你二哥被白军抓去死在监狱里,堂哥福成和绍斌也一个个被关进大牢,这样下去,怎能闹成革命呢?谢子长却平静地说:“共产党人就像毛脑柳树一样,割了这一茬,那一茬还会长出来。二哥和同志们虽然有的被杀害了,有的被关进监牢,我还活着,咱们家、整个陕北还有这么多共产党。白军杀人越凶,恨他们的人就越多,当红军和参加共产党的就越多。共产党是杀不绝的,红军会更强大。”

毛泽东在瓦窑堡时专门嘱咐秘书黄有凤说:“给赤源县苏维埃政府主席打个招呼,要好好关照谢子长的家属,这是个英雄的家庭,但我却没有亲眼见到过他。”

3 “卖”掉“心头肉”为红军凑军费

谢子长大哥谢德惠十多岁便执掌家业,如慈父般带大兄弟姊妹,是谢子长走向革命道路的第一位启蒙老师,也是谢子长回陕北发展的第一批党员,还是安定西区第一任区委书记。

谢德惠读过私塾,不仅持家有道,而且为人正直,处事公道,在方圆百里享有很高的威望。1928年入党后,受党组织委派曾任安定县伪政府西区区长,是安定县地下党负责人之一。他任区长期间,不给百姓摊税,自己一人顶着,以至敌县长将他抓入牢内,经多次营救才被释放。他长期从事地下工作,为支持谢子长闹革命,营救革命同志和群众,给红军游击队筹办经费等,做了大量工作。

国民党的县长企图利用他的声望为其效力,竭力拉拢并委任他为安定西区区长。党组织秘密研究决定顺势而为,让谢德惠以这一公开身份为掩护,开展地下工作,先后成功营救了许多革命同志,为红军队伍筹措了大量的军费,终因身份暴露被捕,遭遇了长达四个月的牢狱之灾。敌人以重镣锁其双脚,枷锁钳其双肩,多次游街示众,用尽了酷刑。反动派的残忍无道,更加坚定了谢德惠武装反抗的决心。

1930年8月被组织营救出狱后,谢德惠迅速帮助弟弟谢子长发动群众,联络组织,巩固红色政权,招兵买马拉队伍,掌管后勤保障,甚至耗尽苦心经营一生的家业也在所不惜。

女儿谢玉香是谢德惠的“心头肉”,人长得眉清目秀,心气也高,一心想嫁个能耐人。红一支队恢复初期,经费极度紧缺。万般无奈之下,谢德惠忍痛将自己的小女儿偷偷许给前村张姓大户作儿媳,所得的40块大洋彩礼,全部交给谢子长用作部队经费。

1936年10月,谢德惠担任地方游击队军事部长一职,中央军委动员陕北独立团和地方游击队开展大规模剿匪行动,谢德惠主动请缨,毅然带队赴靖边抗敌,在龙州湾战斗中为掩护战友突围,不幸腿部中弹负伤,辗转两个月后才回到安塞毛家砭。1937年1月,这位为革命事业饱经风霜,为陕北红军和陕北根据地的创建无私奉献的老人,在伤病的折磨中撒手人寰,享年55岁。至此,谢子长三兄弟全部牺牲。

谢德惠有六个儿子,都是家里的顶梁柱。为了革命,他割舍了“心头肉”,又放下了“顶梁柱”。他坚信“打虎要靠亲兄弟,上阵全凭父子兵”,忍痛割爱,将六个儿子依次交给三弟谢子长,把他们磨炼成机智勇敢的“红小鬼”,骁勇善战的红军指战员。

85岁的谢福旺老人自称作为族人颇为自豪,他说,当年谢子长兄弟的姑表、姨表兄弟和妻兄妻弟们也积极参加革命,“谢家子弟兵”都是革命队伍的骨干人物,在他们感召之下,十里八乡的老百姓也慕名投军,革命的队伍不断在壮大。

4 性子都很硬,一门皆忠烈

在谢子长去世后,谢德惠一如既往地领导家族成员完成谢子长未了的革命遗愿。记者在子长县采访期间,提起谢子长家族,当地群众无不感慨“性子都很硬,真是一门忠烈之家”。国民党部队为了打垮这一支革命队伍,甚至请了阴阳先生用“挖祖坟”、“斩龙脉”的方法,企图破坏谢家风水,以此镇压革命。1932年初,再次对谢子长家族所在的枣树坪村进行清剿,高喊着“逮住谢家的人,鸡狗都不留”,对谢家人进行围追剿杀。

谢德惠的六个儿子参加革命后,最后只有最小的儿子谢绍生幸存下来。1932年8月,12岁的谢绍生在被敌人搜捕时与家人走散,为了躲避追捕,一路隐姓埋名,揽工度日,流落在清涧、延川黄河沿岸、青化砭和蟠龙川一带,受尽了苦难和凌辱。整整一年后才被谢子长派人寻回,从此追随谢子长、刘志丹左右。

谢子长去世后,刘志丹命令他转回地方开展工作。“历时四年之久的大清剿中,谢家接连遭遇不幸。得为老谢家留条根呀!你得回去代表组织,担当起照顾谢家遗孀、遗孤的责任。”

谢京帅是谢子长的侄孙女,谢绍生的女儿。虽未目睹亲人的离去,但对亲人悲惨经历却颇为熟知。她在追忆文章中叙述道:新婚不久的大伯谢碧成在第一次“清剿”中不幸遇难。1933年11月,国民党再次进行大搜捕,16岁的四伯才娃不幸被捕,由于坚持不暴露党的机密和谢子长的行踪,被他们押在马圏坪院内的碾盘上当众铡杀。五伯当时14岁,也和四伯一起送的信,开始时他可能逃了出来,但下落不明。谢家一直在找,直到死后第三年,家里大旱、寸草不生,唯独一个山坡上蒲公英长得又多又肥,谢绍生找人把土刨开来,结果挖出了一把骨头。

1935年3月,入狱两年之久的二叔谢绍斌在安定城西门外新城壕被敌人杀害,时年23岁;5月下旬,二伯谢福成在下寺湾胡皮头对敌作战中壮烈牺牲,时年29岁。三伯谢绍安外号“老实人”,1935年12月党中央毛主席进驻瓦窑堡后,中央军任命他为红三团团长,并委派他随杨和亭赴神府地区开展工作。赴任途中,队伍在榆林鱼河堡附近的奕家高粱通过敌人封锁线时,与敌二十二军史老尧骑兵团遭遇,激战中,三伯为了保护杨和亭而牺牲,时年27岁,还没来得及见上才出生40天的儿子一面。在这期间,为躲避敌人搜捕,12岁的五叔福玉、9岁的姑姑玉梅,先后于1934年和1936年因饥寒交迫夭亡于山水洞里。他们年龄最大的是29岁,最小的只有9岁。

面对险恶的环境和凶残的敌人,谢子长曾坚定地说:“革命是要花本钱、花代价的。敌人想多杀害我家几个人,逼迫我不革命,根本办不到,敌人的暴行只能促使我革命到底。”历史印证了谢子长这位革命家的预言。 (文/图 记者孙涛)