“太阳一出来满山红,共产党领导咱翻了身……”一曲《翻身道情》曾以其明快的旋律唱响大江南北,从革命年代传唱至今,成为陕北文艺最为典型的代表作品之一。

作为一个在民间广为流传的文艺形式,陕北道情根植于陕北文化已上千年。有研究表明,陕北道情最早可溯源于道教“经韵”,后在原韵调的基础上融合陕北秧歌、说书等曲艺形式逐渐演变成戏曲。根据其代表剧目《十万金》内容推断,陕北道情戏的成型或可早于元杂剧。

传统的陕北道情存续于村堡和庙会之上,以诙谐幽默、激越低回和夸张的表现手法,饱含着旧时代生存在陕北这块贫瘠枯焦土地上的人们最为原始的生存欲望,跨越千年,沉淀在一代代陕北人的记忆里。为了配合革命年代的宣传,以《翻身道情》为主的一系列作品,使得陕北道情一度跻身历史舞台的中心,发挥过不可替代的作用。

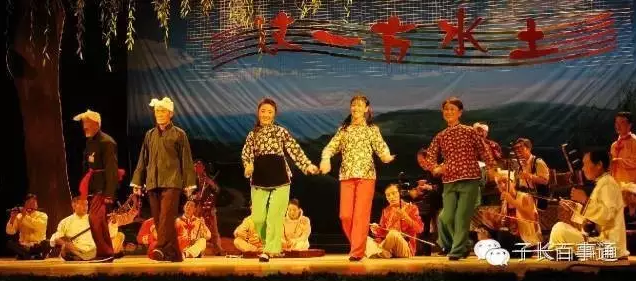

道情传统剧《柜中缘》

在这片古老的黄土地上,道情艺术作为群众喜闻乐见的一种表演艺术,被誉为陕北戏曲的“活化石”,具有很高的艺术性与观赏性。陕北道情著名的代表性艺人有子长的强不屈、延川的惠万年等。老一辈艺人虽大多已经去世,但通过他们的传承,陕北人民喜爱的道情艺术得以延续。

采访中,子长县道情协会会长齐飞翔介绍说,陕北道情音乐优美,节奏明快,时而高亢雄浑,时而委婉清秀,具有鲜明的地方特色,真正体现了黄土文化的本质,在陕北有着较高的声誉。由于这里的人民爱唱道情,所以一代代地流传至今,成为祖国艺术百花园中一支瑰丽别致的小花,并于2008年入选国家级非物质文化遗产保护项目。

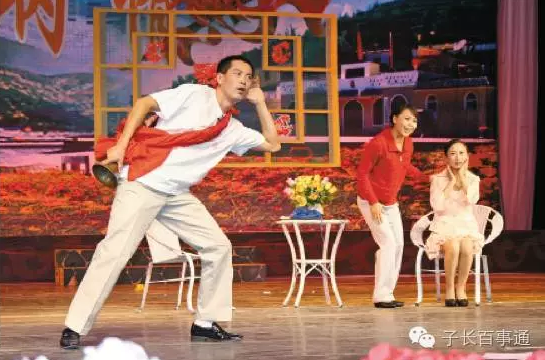

道情小戏《王老婆迎人》

新调“曲艺形式”就是利用道情中的几个主要唱腔,演唱剧中某段。或由演员自奏自唱,或由几个人伴奏、一个人或数人流唱,由于道情唱腔简单、通俗,所以这种形式流传甚广。农村中的中老年人多会唱几句道情,民间音乐爱好者学奏的第一个曲调,往往是从道情曲调开始的。

在子长、延川两县条件好的村庄,都有“道情班子”。这类非职业性的自乐班子,常常以“戏剧形式”演出。它虽不及晋剧、秦腔等剧种那样完整、系统,但同样由音乐、舞蹈、念白、动作、化装(脸谱、行头)等因素构成。其中音乐起着重要作用,比起秧歌、水船等“曲艺形式”,它从内容到形式都有了更大的提高,也更加完美了。

64岁的强德奎是强家班第五代传人,十几岁就酷爱道情表演的他随强家班行走在陕北各县。“有一年,强不屈领着我们十一个人开春出发,从安塞转到吴起、志丹、横山、子洲、清涧,绕陕北转了大半圈,直到入冬才回来。那时候,道情戏班到了哪个村,哪个村的人就在村口摆设酒肉,桌旁还要站上两名身穿道袍的人接待,待遇还是相当高的。”虽然回来的时候,每个人才分得五毛钱,但童年的美好回忆,至今令强德奎陶醉不已。

道情小戏《唢呐相亲》

县内农村文艺活动的活跃,道情占有很大比例。庙会演出,是道情的重要舞台;正月闹秧歌,是道情小戏最盛行的时候。它除独立演出外,常常作为秧歌的“压台戏”,没有道情小戏压台,人们便认为没意思。

1977年,强家班首次正式命名为“子长县强家沟道情剧团”,并恢复了演出。第一任团长强联本负责向各家各户收布证、缝戏袍,外出联络“写戏”(即订合同)。起初,团里的收入留一部分用来添置新家什,随着演出次数的增加,强家班的名声也一天天大了起来。在强德奎的记忆里,这段时间是陕北道情戏班最为鼎盛的时期。从农历正月初八开始,一直到当年的十月,邀约一个接一个,戏班的档期难以错开,团长往往苦无分身之术,不得不颇费口舌地去一家家婉言推辞。

近年来,随着陕北经济的高速发展,农村人口锐减,而电视、网络的发展也带来了农村娱乐方式的转变,演出传统剧目的民间道情戏班渐渐走上了下坡路。

在齐飞翔看来,陕北道情要有一个质的飞跃,要想真正成为戏曲大家庭中的正式一员,就必须依靠政府,成立专门的研究机构,整理出真正属于陕北道情的、较为系统的道情音乐和表演体系,整体提升陕北道情的艺术品味;创办道情艺校,培养科班生,组建“陕北道情实验团”,每年出去巡回演出;同时,还要面向西北地区甚至走出国门,进行广泛的交流,进一步扩大陕北道情的影响力。

道情小戏《审丈夫》

在各方人士的协力推动下,抢救道情进入了政府视野。2005年12月19日,延安市委宣传部就如何抢救陕北道情的有关问题,召集了规模空前的座谈会。会后,延安市成立了“抢救陕北道情领导小组”,并公布了“陕北道情保护计划”。延川、子长两县受命要把陕北道情剧的抢救、挖掘、整理、排练、演出作为该县文化工作的重点来抓。

2007年7月,延安市委宣传部再次下发文件要求“全面开展抢救陕北道情工作”。受此鼓舞,延川、子长两县分别成立了道情协会,一大批专业人员和民间有识之士被团结在协会下面,开展系统性的陕北道情抢救工作。

2008年11月,陕北道情被列为第二批国家级非物质文化遗产项目,申办单位为延安市和清涧县。

2009年10月,作为延安市陕北道情保护计划的成果之一,由延川县委、县政府精心打造的大型陕北道情现代戏《九月枣儿红》在延安演出,随即在全市引起强烈反响,累计演出11场,场场座无虚席。这是继八十年代道情小戏进京汇演之后,陕北道情戏演出空前的盛况。

道情剧《安定出了个谢青天》

2016年9月,第二届延安市陕北道情大赛上,来自延安市及榆林市的7支代表队展开激烈角逐,由子长县选送的大型陕北道情剧《安定出了个谢青天》获得小戏类一等奖。目前,子长县共有8个民间道情剧团,该县的专业剧团也倾力打造精品道情剧,《风水》《犟牛》《祸起萧墙》《动工之前》《酒杯举起》等剧均在省、市获奖,道情已成为该县重要的文化品牌之一。

在子长、延川两县,县道情协会专业人员经常深入基层走访民间艺人,搜集了大量珍贵的音像资料,并为民间艺人建立了较为详细的档案,同时又为优秀演员创造条件参加各种正规比赛。协会每年都会组织道情大赛,一批富有潜力的“道情苗子”被发现。每年夏天,协会都会组织演员巡回城市社区和农村开展自乐班式的演出,有人把其命名为“消夏道情演唱会”。没想到,这本是道情协会经费不足的无奈之举,却意外引起了群众的强烈反响,每场观众达上万人;参与演出的演员达300多人,连多年不唱的强德奎等一批老艺人也欣然加入了演出队伍,为这一传统民间曲艺形式的传承和发展注入了新的活力。